S3スポーツバックオーナーレビュー、今回はドライブフィールに直結するエンジン性能をご紹介します。

S3スポーツバックに搭載されている2.0TFSIエンジンは、A3スポーツバックの2.0TFSIから相当チューンされたスペックとなっています。

この記事ではS3スポーツバックの乗り味や加速感、0-100km/h加速タイムの比較を中心にご紹介します。

型式…CJX

排気量…1984cc

出力…280ps(マイナーチェンジで⇒285ps⇒290ps)

最大トルク…380Nm(1800~5100rpm)

0-100km/h加速…4.9秒(最終モデルは4.8秒)

S3スポーツバックをもっと詳しく知りたい人は、既に7年以上乗り続けている私が語るオーナーレビューをぜひご覧ください。

コンテンツ

280psを発揮する2.0Lエンジン

S3スポーツバック搭載の2.0TFSIは、世界的に優柔なエンジンを決める「エンジンオブ・ザ・イヤー」を何度も受賞しています。

ただ、同じ2.0TFSIエンジンでも出力はモデルごとにセットアップが異なるため、かなり細かく出力が分けられています。

気になるアウディのモデルの馬力&トルクがどれくらいか気になる人は、以下の記事でアウディの全モデルを馬力順に並び替えることができます。

最も顕著に表れているのは生産終了を迎えるTTクーペで、3つのグレード間で100馬力差もあるという「何だかなぁ…」と感じる仕様です。

チョコチョコっとプログラムを書き換えるだけで価値が100万以上も変わるだなんて…。

何だかズルい感じがするよねぇ…。

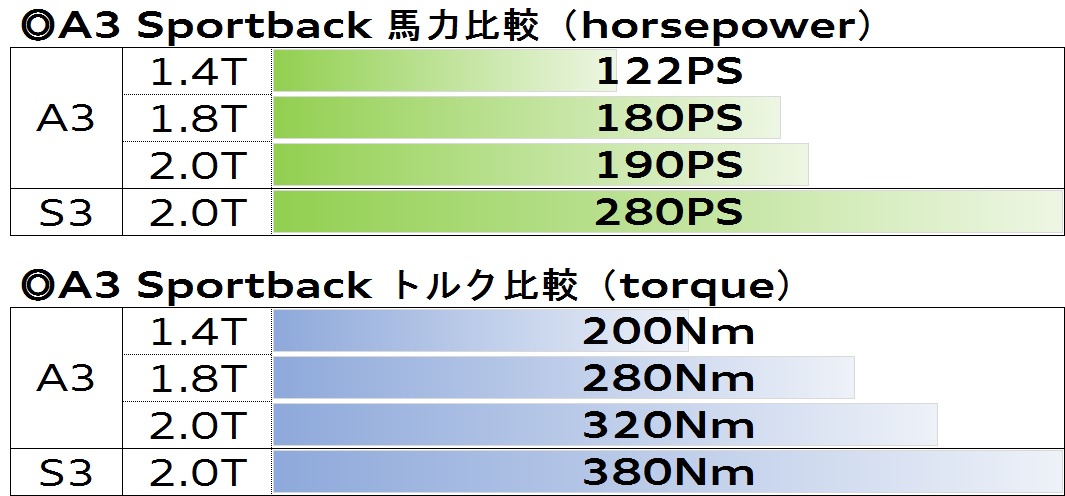

A3スポーツバックと出力を比較

S3スポーツバックの2.0TFSIエンジンを同世代のA3と比較してみると以下の通りとなり、A3スポーツバックとは別次元であることが分かります。

ターボエンジンなのでしっかりトルクも出ることから、街乗りでもパワフルな印象を損なわないのも魅力と言えます。

■ A3/S3スポーツバック 馬力&トルク比較

S3のスペックは280ps⇒285ps⇒290psとマイナーチェンジの度に5馬力ずつ上がっているので、出力が気になる人は中古車を買う時に必ずチェックしておきましょう。

エンジン回転数と実燃費について

ハイパワーだと扱いづらいと思いきや、380Nmの最大トルクを1,800回転から発揮するので、日常使用でも機敏で快適と言えます。

乗り始めた頃は機敏過ぎて扱いに困るレベルだったので、街乗りでも速さは申し分ありません。

最初は「この加速どこで使うの?」感が凄かったよね。

街中ではアクセルワークに気を遣うよね。

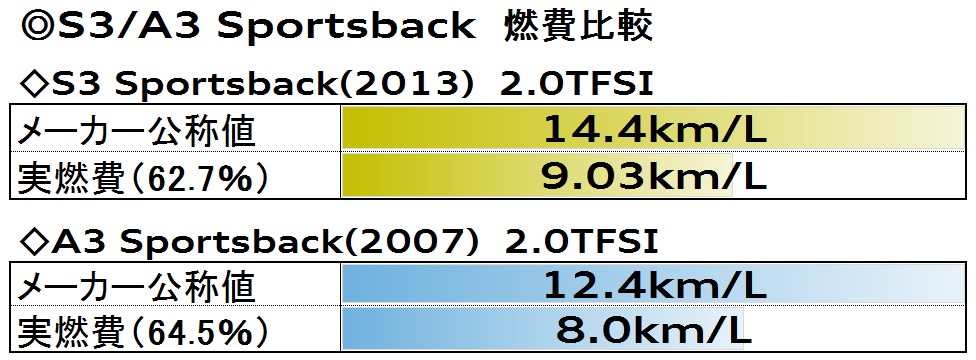

意外と燃費も良く、私が実際に5万km乗る中で計測してみると下道6割・高速4割という使い方で9.03km/Lと十分な結果となりました。

メーカー公称値の60%程度の実測値ですが、少しやり過ぎなくらい機敏さでリッター10km近いというのは十分低燃費と言えるでしょう。

■ S3/A3スポーツバックの燃費比較

0-100km/h加速は驚きの4秒台!

0-100km/h加速は4.9秒と5秒を切るタイムとなっています。ちなみに8V最終の290psモデルではコンマ1秒早い4.8秒です。

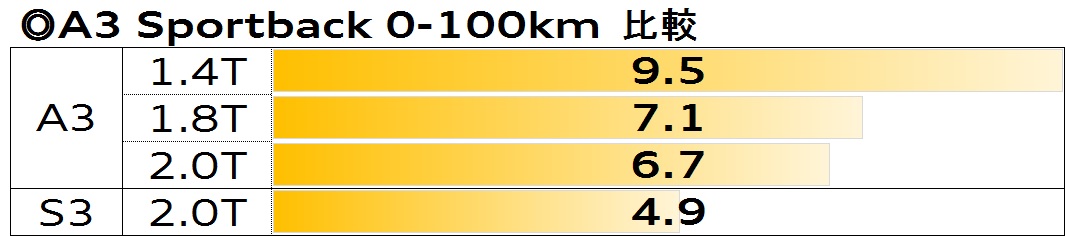

同世代のA3スポーツバックと比較すると1.4TFSI(30TFSI)の実に約半分のタイムで時速100km/hに達するところを見ると、S3スポーツバックの速さが分かります。

■ S3/A3スポーツバックの0-100km/h加速比較

ちなみに、現行のA3スポーツバックは売れ筋の1.0TFSIモデルだと0-100km/h加速は10.6秒まで遅くなってしまいました。

0-100km/h加速のタイム感は分からない人にはサッパリかもしれませんが、一般的には7秒台でも十分スポーティと言える水準です。

そのため4.8秒となると、かなりスポーツ志向な人でないと「」やり過ぎと感じる人が多い加速感と言えます。

トヨタのプリウスで大体10秒くらいだよ。

それでもすごく遅いとは感じないからね。

5秒台になると国産車ではシビックタイプR・フェアレディZといった純スポーツモデルでないと達成できないタイムです。アウディならA4やA5の上位モデルで何とか5秒台に入れるかなといった印象で、「しっかり走れるクルマ」がラインナップに並びます。

S3の4秒台の感覚は、もう下道では「踏みたくても危なくて踏めない」ほどで、ベタ踏みは高速以外ではできません。

周囲のクルマが予測できないレベルの加速となるため、目の前でウインカーを出して車線変更してきたクルマとぶつかる危険すらあります。

そんな危ない運転しちゃダメ!事故になったらどうするの!?

ごめんごめん、ホントの乗り始めの話だから…。

加速が鋭すぎるために、全開加速しながらカーブを曲がることは物理法則が許してくれません。ドッカンターボ感も凄いので、急加速の微調整はほぼできないと思っておきましょう。

Sトロニックの制御は素晴らしく、ローンチコントロールによる停止状態からの0-100km/h加速でもスムーズにギアが繋がるので、誰でもカタログ値を簡単に叩き出せます。

最初は過敏に感じるアクセル反応

S3はスポーツカー顔負けのスペックの割には、街乗りは意外と扱いやすいモデルではありますが、それでも通常のA3とはキビキビ感が段違いでアクセルワークには気を遣います。

初めて乗ったときは「どうしてこんな敏感過ぎる設定にしたの!?」ってずっと思ってたよ…。

優しく踏んで加速するのが難しいよね。

軽く2〜3割踏み込むだけで身体が後ろに引っ張られるような加速感で、まるでクルマが羽のように軽く、どこぞの試乗レビューで「高級ジャケットのようだ」と見た時は言い得て妙だと非常に感心しました。

…しかし私には高級すぎたのか、乗り始めて半年ほどはアウディドライブセレクトで「コンフォート」でないと過敏で乗りづらく感じていました。「コンフォート」にすると出足も幾分マイルドとなり、A3やその前に乗っていた国産車と似た感覚で乗れました。

それでもまだ敏感だったよね。豹変するアクセル開度が上に移っただけというか。

公道でレースするんかいっ!みたいな挙動だし。

半年から1年くらい過ぎて慣れてきて「やっぱりオートに戻してみるか」と思って切り替えてみると、以前ほど違和感は無くなっていました。「オート」ではより踏み込みに対して素直な反応で、やっと本来の俊敏なS3の魅力が分かってきました。

ライバルのドイツ車ホットハッチでは控えめ

これまで乗っていたクルマとは全く違う機敏な走りのS3スポーツバックですが、他のホットハッチと乗り比べると「意外と大人しいのかな?」と感じるようになってきました。

特にベンツのAMGモデルであるA35セダンに乗った時は、公道がレース場かのように錯覚するようなバッキバキの走行フィールで、あまりの違いにビックリしました。

購入後しばらくしてから知りましたが、アウディが熱くない走りだというのは巷ではよく評論されているようです。実際に乗ってみて「確かになぁ…」と思うところはあります。

あくまでオートモードの時だけどね。ダイナミックにすればパキパキ走るよ。

日常使いも重視してるからそう言われるんだよねぇ。

小物アクセサリーのお買い物

ここで少し休憩して、アウディに関するちょっとしたアクセサリー類をいくつかご紹介します。

まずは、クワトロの象徴とされるゲッコー(ヤモリのマーク)を車内用フレグランスにしたものです。付属クリップを使ってエアコン吹出口に装着できるため、オシャレかつ可愛くていい感じです。

次は、炎天下の直射日光を手軽に防ぐことができる、暑さ対策の代表的グッズであるサンシェードです。アウディ純正アクセサリーなので品質も良く、ワンポイントで先ほどのゲッコーもあしらわれており素敵な仕上がりです。

続いては、クルマに乗る人が痛めがちな首・腰・背中を守る高級シートクッションです。今も医療現場で使われている安心の日本製で、激しい加減速やコーナーリングを楽しめるスポーツモデルには必須の逸品です。

最後は、自宅駐車場の空きスペースを登録するだけで、自動的に貸し出してお小遣い稼ぎができる「特P」のご紹介です。

初期費用0円で始められて、サイトに登録するだけでその後は基本的に何もしなくてよいにも関わらず、毎月10万近く儲かる事例がたくさんあります。

まとめ

S3の持つ280ps/380Nmの2.0TFSIエンジンは、1,400kgの車重に対して余裕が有り余っています。もしオーナーになって初めて乗った時は、きっとコンパクトカーのような軽すぎる動きにビックリするはずです。

長く乗るほどにアクセルワークにも慣れてくるので、徐々に素早く移動できる便利さを実感するようになってきます。アウディの赤バッジではエントリーモデルとされるS3スポーツバック/セダンですが、身軽さ・素早さを強く感じることかできる素敵な1台です!

うん、でも高級ジャケットのような身のこなしは魅力だけど、実は物足りなく感じてるトコがあるんだよね?

おっと、それはまた別記事でね!